死を未来につなげ、次のいのちを守る。現代の日本社会に、本当に法医学が必要な理由。

生きているものは、いつか命を終える。そして人の死には、病気や事故といった原因が必ずある。しかしときには突然死や孤独死などにより、原因が判然としないケースも。こういった場合、警察機関が主導となって死因を探るのだが、ここにあまり知られていない日本社会の課題がある。医学のレベルが高いにも関わらず、世界的に見ると日本は「死因究明後進国」とされているのだ。

日本において死因不明のご遺体は、年間約20万にも上る。しかし法医学者による解剖が行われているのは、その内のたった1割程度1。解剖率が90%近い諸外国の事例もあるなかで、これは極めて低い数字だと言える2。なぜ、日本における死因究明は困難を極めているのか。日本が「死因不明社会」となってしまうことで、私たちにはどのような影響が及ぶのか。日々、医学的な解剖・解析を通じて死因究明に尽力する大阪大学大学院医学系研究科法医学教室、松本博志教授にお話をうかがった。

法医学とは、「次のいのちを守るため」の学問。

草木や動物、人がいつか死にゆくということは、変わることのない自然の摂理だ。だからこそどのような文化圏にも、死を悼む風習がある。人々は死を過去のものとすることで、悲しみや痛みを乗り越え、前に進んできた。それゆえに死と向き合う法医学に対し、我々は往々にして「起こってしまった過去を振り返る学問」というイメージを抱く。しかし松本教授に言わせれば、法医学とは「死を未来につなげていくための学問」なのだという。

「法医学は “法律上問題となる医学的事項を医学的に解決する学問”として、定義付けられています。ご遺体を解剖することで、虐待やDV、殺人など、法に触れる行為があったのかなかったのかを判断する。それが私たち法医学者の役割に対する、一般的な解釈ということです。しかし私は法医学を過去を眺める学問に留めたくないと思っています。ご遺体を分析するということは、その方の人生や生き様、亡くなったときの状況を鮮明に知るということ。病気、事故、環境要因など、死因が分かれば、同じような理由で亡くなる方を減らすことができる。つまり、法医学は目の前の死と向き合うことで、次のいのちを守ることをめざす学問なのです」と、松本教授は語る。

未知なる疾患を抱えた方や、犯罪行為に巻き込まれた方の死因を特定することで、同様の理由で命を落とす人を減らす。この話を一度聞けば、人の死を未来に生かすという法医学の大切さが、すんなりと理解できる。しかし日本社会を見渡してみると、法医学の重要性に対する認識は、ほとんど広がっていないのが現状だ。なぜ、このような状況に陥ってしまっているのだろうか。松本教授によれば、その背景には「ご遺体を解剖につなげる制度上の課題」「解剖を行う機関や人材の不足」というふたつの大きな問題があるのだという。

組織と法の狭間で宙に浮く、「死体取扱」という存在。

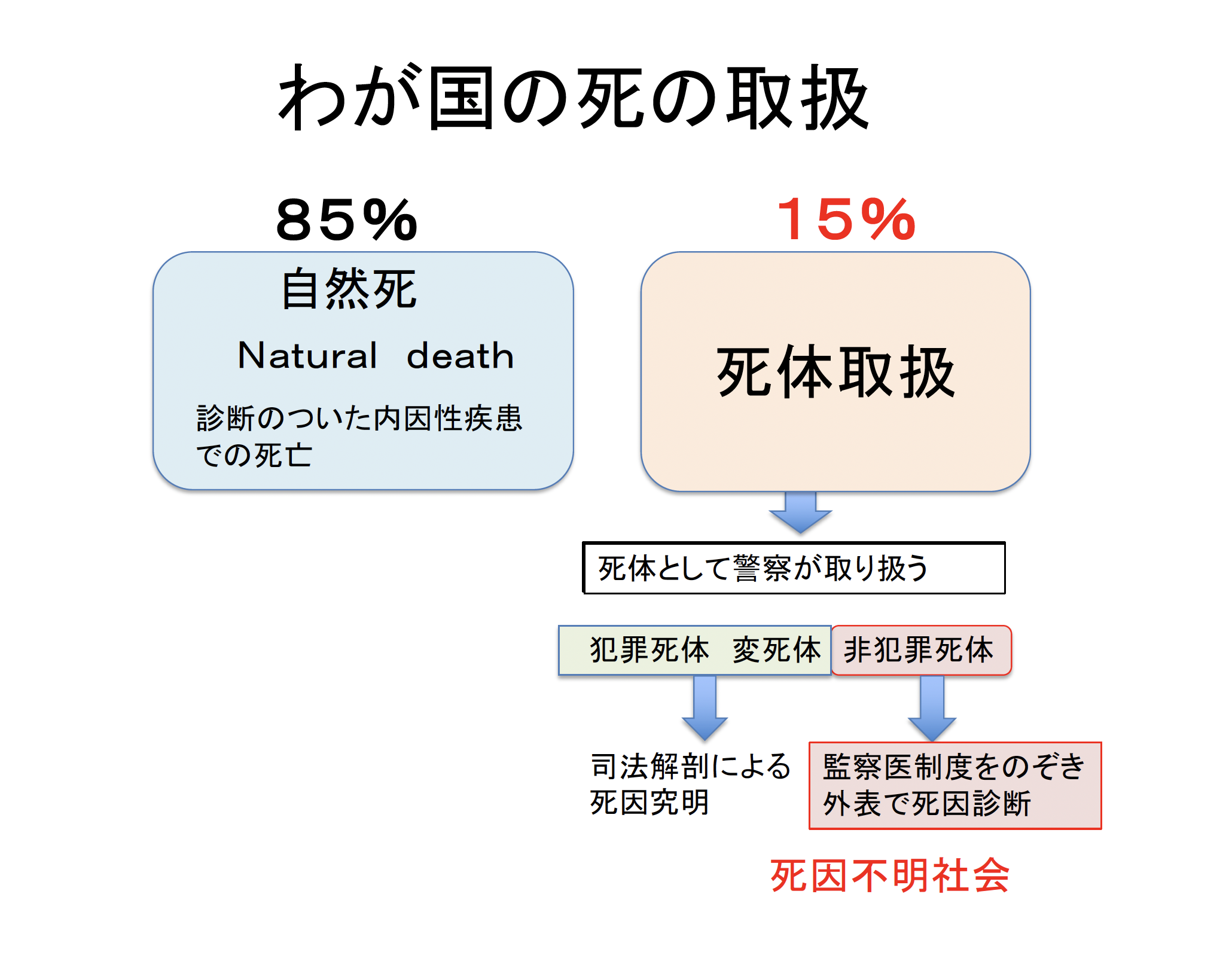

まず、制度上の課題について話を掘り下げてみると、亡くなった方のご遺体を取り扱う際の、複雑なフローが見えてきた。日本において、医師による診断のついた内因的疾患による死は、死因がはっきりしている「自然死」とされ、亡くなった方の体は「ご遺体」として取り扱われる。一方で、自然死に当てはまらないケース、つまり突然死、孤独死などにより死の原因が分からない状態、事故や他殺などの可能性を孕んでいる状態で発見された方の体は、死因不明の「死体」として取り扱われ、その処遇は、まず警察の手に委ねられる。

警察機関は死体周辺の状況を捜査し、犯罪行為の有無を判断。このとき犯罪の可能性有り、と判断されれば、法医学者による解剖が実施される。これがいわゆる「司法解剖」だ。では、犯罪の可能性が無いと判断された死体はどうなるのか?結論から述べると、警察によって犯罪性が無いと判断された死体は、監察医制度がある地域を除き、解剖されない。死因診断は法医学者ではない医師による外表の確認のみで行われ、その後は遺族などの元に戻っていく。

補足すると、「行政解剖」を行うための監察医制度、施設を有する地域は、東京23区・大阪市・名古屋市・神戸市の、4都市のみ。つまり日本全国のほとんどの地域で、死因不明且つ犯罪性を確認できなかった死体は、「なぜ亡くなったのか」を、詳細に究明できないことになる。

「外表による死因診断を行う臨床医たちも、複雑な気持ちを抱えていると思います。本人は亡くなっているので、症状や体調についての訴えは聞けませんし、MRI撮影や血液検査もできない。そんな状況でその人の外見だけを見て、死因を診断しなければいけないのですから」と松本教授。医師ではない警察機関による判断によってのみ、解剖の可否が決まること。監察医制度による解剖に、大きな地域格差があること。こういった点を理解すると、日本の解剖率が著しく低く、法医学を用いた死因究明が広がっていない理由が見えてくる。

制度変更では解決できない、深刻な人材・施設不足。

制度上の問題について話を聞いていると、状況を打破するために法律や制度を変えればいいのではないか、という考えが湧いてくる。死因不明の死体に関してはすべて解剖や詳細な検査を行う。これを義務化すれば、日本は「死因不明社会」を脱せるのではないのだろうか。しかし、事態はそう簡単に変わらない。日本には、解剖や検査を専門的に行える法医学者と、それを行うための施設が、圧倒的に足りていないからだ。

法医学者を志す医学生が少ない理由は、さまざまに語られているが、松本教授はその原因のひとつに、裁判における法医学者の立場の弱さがあると分析している。「収入や業務量など、この世界の厳しさが原因として挙げられることもありますが、私は少し違うなと思っています。実際私の研究室には、法医学界の特性を理解した上で、多い年には20人ほどの学生が集まってくれるんです。しかし、そのほとんどが徐々に法医学を離れてしまう。その原因となっているのが、裁判です」。

殺人や傷害罪などに関する裁判では、法医学者が法廷に立って、被害者の体の状態を説明する場合がある。立場としては中立的で、あくまで医学的に判明した事実を述べていく役割だ。しかし裁判において法医学者は、被告人弁護士から厳しい追及を受けることになる。「法医学者が特定した死因を覆し、判決に大きな影響を与えることが弁護側の狙い。そのため、攻撃は徹底的です。人のため社会のために法医学者になることを選んだのに、裁判で思いもよらなかった追及を受けることに耐えかねて、この道を諦める方は多いと思います」と松本教授。ただでさえ母数の少ない人材が、医学とは離れた司法の場で心をすり減らしてしまう状況が、長年続いているのだという。 もちろんこういった現状を、国も手をこまねいて眺めているわけではない。2019年、「死因究明等推進基本法」が衆議院本会議で可決され、2020年4月から施行される運びになった3。法令は均一な死因究明と科学調査を行うことを目的とし、厚生労働省に「死因究明等推進本部」を設置することや、全国的に死因究明等の専門機関を整備していくこと、そして、大学に教育・研究拠点を整備することなどを定め、現状の打破を図っている。

法医学人材の母数と質の向上をめざす、「次のいのちを守る育成教育研究センター」。

死因究明等推進基本法の施行を受け、大阪大学が設置したのが「次のいのちを守る人材育成教育研究センター(以下、研究センター)」だ。松本教授も中核を担うこの組織は、法医学教室の面々に加えて阪大の医学・薬学関連の学部や他大学、行政関連組織などで構成されている。「外科や内科、小児科など体の器官や患者の年齢によって科が分かれている臨床医と違って、法医学者は胎児から高齢者まで、全年齢のご遺体に対し、全身の分析・診断を行わなければいけません。そのため、多岐にわたる最新の疾病情報を、常に学び続けなければならないんです。研究センターでは阪大医学部と連携して、さまざまな領域のプロフェッショナルを招聘。講義を開いていただくことで、幅広い最新知識を効率よく学べる機会を設ける予定です」と、松本教授はセンターへの期待を語る。

また組織の連携や政策提言を担う「社会公共政策部門」があることも、研究センターの特徴だ。「死因の究明にあたっては、警察や行政、監察医事務所などの組織同士が連携していくこと、死因究明の重要性を社会に伝える広報や政策提言を行なっていくことが必要不可欠です。そのため、組織間連携や政策提言を専門的に行う部門を設けました」と、松本教授は語る。法医学者の技術向上だけでなく、法医学者を取り巻く環境から変えていくことも、研究センターの重要なミッションなのだ。

加えて、研究センターには「最先端データ開発部門」も設置。死因究明を通じて得られた情報をデジタル化し、データ解析やデータベース構築を図る。確実に、そしてスピーディに死因究明できる未来をめざして、「仕組み」の部分から法医学界を変えていくことも、研究センターのゴール地点のひとつとなっている。

「多死社会」への対応、介護市場の検証、犯罪抑止。未来社会に貢献する、死因究明のあり方とは。

法令の施行、教育・研究機関による人材育成プロジェクト立ち上げなど、国や各所の教育・研究機関が日本の死因究明レベルを急ぎ高めようとしているのには、訳がある。キーワードとなるのは、日本がかねてから抱えている「超高齢化」の問題だ。4

厚生労働省の「高齢社会白書」によると、2022年時点での我が国の高齢化率は29.0%。国民の約3割が65歳以上であり、その過半数が75歳以上の後期高齢者となっている※4。経済活動や社会保障など、さまざまな側面からこの問題に対する議論は続いているが、高齢化社会の“後”に控える問題については、まだあまり目が向けられていない。それは高齢者の方々が天寿を全うすることで起きる、これまでにない「多死社会」だ。

少子高齢化が進めば進むほど、統計上は生まれる人数より亡くなる人数が多くなる。亡くなる方が増えれば、死因不明の方もそれに伴って増えていく。加えて「在宅死亡」が増加することを、松本教授は懸念している。「独居の方、在宅医療を選ばれる方が増えていくと、自宅で亡くなる方が増加するはず。そうすると死因不明、死体取扱となる方は、現在の何倍にも膨れ上がると考えています。そして、現状の日本にはその多くの死を適切に取り扱う制度や人材が揃っていない。多死に対応できない社会では、死因の究明がますます困難になります。そうなると、危険な感染症や事故、犯罪が見過ごされ、次のいのちが危険に晒されることもあり得るのです」と、松本教授は警鐘を鳴らす。

ここまでの話から、日本社会全体が死因究明の大切さを認識することが、人の命と尊厳を守ることに直結している、ということが分かってきた。こういった社会的意義に加えて、死因究明技術の向上は社会に多方面から資する可能性を秘めていると、松本教授は続ける。「高齢者の増加に伴って、介護の市場はどんどん大きくなっており、投入されている社会保障費も増えています。法医学を用いれば、亡くなった方の体をしっかりと調べ、税金を使った分だけその方が健康に長生きできたかどうか、の検証が可能になるかもしれません」。国民が負担している社会保険料や税金が介護市場で正しい使い方をされたのかを、医学的に検証する。介護の質の評価に向けて、科学的な指標を設けることができれば、社会における法医学の存在価値はぐっと高まっていきそうだ。

また阪大の法医学教室では、血液検査、MRI撮影、ゲノム分析など、解剖のみに留まらない方法で調査を実施し、研究データを日々収集している。この研究が発展していくことで、ゲノムから疾患を見つけ出すことはもちろん、他殺、自殺といった「死」に思考が向かう因子を特定できる可能性もあるのだという。「1滴の血液から死因を特定したり、人や自身を殺めてしまう因子を特定し、その衝動を抑える方法を模索していくことができれば」と、松本教授は法医学が描く、より豊かな未来への展望を語ってくれた。 日常生活の中で、自身や大切な人、社会全体における「死」について、深く考えを巡らすことは難しいかもしれない。しかし死因を究明できないという課題が、社会にもたらす影響はあまりにも大きい。その事実を私たちが重く受けとめ、法医学の社会的重要性を認識していくこと。死から目を逸らすことなく、未来につながる事象として捉えていくこと。そういった小さな変化の輪を広げて現状を打破していく義務が、日本社会を生きる私たち一人ひとりに課されているのかもしれない。

- 出典:警察庁「令和5年における死体取扱状況について」 ↩︎

- 出典:警察庁「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方について」 ↩︎

- 出典:e-gov法令検索「死因究明等推進基本法」 ↩︎

- 出典:厚生労働省「令和5年版高齢社会白書(全体版)」 ↩︎

Interviewee: 大阪大学大学院医学系研究科法医学教室 松本博志教授

Interview / Writing / Photo: Dialogue Staff

TOP IMAGE by gettyimages